当院の片頭痛治療では頭痛による日常生活への悪影響を無くすこと、可能な限り最小化することを目的としています。このページでは片頭痛が起こるメカニズムや生活習慣との関連、治療法、また近年登場してきたCGRP関連薬剤(エムガルティ®、アジョビ®、アイモビーグ®)や急性期治療薬(レイボー®)について説明し、片頭痛で病院に受診した場合にどのようなメリットがあるのかをご理解いただきたい思います。

辻堂脳神経・脊椎クリニック 院長

中川 祐

なかがわ ゆう

慶應義塾大学医学部卒業。慶應義塾大学病院、済生会横浜市東部病院、横浜市立市民病院、済生会宇都宮病院、足利赤十字病院、日野市立病院にて勤務後、辻堂脳神経・脊椎クリニックを開院。 脳神経外科専門医・指導医 脳神経血管内治療専門医

片頭痛ってどんな頭痛?

片頭痛は片側のこめかみのあたりがズキンズキンと脈打つように痛むのが特徴とされていますが、実際に片側だけが痛む方は60%程度で約40%の方は両側の頭痛を認めます。またズキンズキンと脈打つように痛む方も60%程度で、約40%の方はこのようには痛みません。そのため痛む場所と痛み方が異なっても、片頭痛の可能性があります。

痛む場所や痛み方だけでは片頭痛と診断ができないので、その他の特徴も重要になります。まず片頭痛の場合、同じような頭痛を繰り返します。また片頭痛では頭や首を動かしたり、歩行など体を動かすと痛みが強まり、じっとしていると少し楽になります。ただしこれらの症状も全ての片頭痛患者さんに該当するわけではなく一人一人症状は異なります。

国際保健機関の世界の疾病負担研究で、片頭痛は世界で最も障害のある10の疾患の1つに認定され、神経疾患の中では疾病負担の2番目に高い原因であるとされています。

徐々に頭痛の頻度が増加し、頭痛のない日が少なくなる片頭痛は慢性片頭痛と呼びます。片頭痛の方は年間3%の頻度で慢性化してしまいます。慢性化すると治療が難しくなるため、なるべく慢性化しないように治療を行うことが大切です。頭痛の頻度や薬の使用量が増えた方は、早めにご相談ください。

片頭痛に遺伝性はあるのか?

片頭痛はこれまでの研究から遺伝要因があることはほぼ確実とみられています。両親の一人が片頭痛であると子供も50%以上で、二人が片頭痛であると75%以上で片頭痛を起こします。現在のところ原因遺伝子は見つかっていませんが、複数の遺伝子と複数の環境要因が関与している多因子遺伝病であると考えられており、遺伝子診断は有効ではありません。

片頭痛の経過

片頭痛発作は最大で以下の4つの病期があります。

予兆期

片頭痛患者さんの約半数から最大80%程度に頭痛の現れる1〜72時間前から症状が出現します。症状はさまざまで、「あくび」や「気分の変動」、「食欲の変化」、「首の痛み」、「集中できない」など不定愁訴的とされています。脳の中の「視床下部」と呼ばれる部位が活性化するために起こることが報告されています。

前兆期

頭痛発作の5〜60分前や頭痛の最中に起こる一時的な神経の症状です。片頭痛患者さんの約3割程度で前兆が認められます。ほとんどの前兆は視界に「キラキラ」、「ジグザグ」したものが見える視覚性の前兆です。医学的には脳の神経細胞が強く興奮した後にしばらく反応がなくなる皮質拡延性抑制(Cortical spreading depolarization:CSD)という現象により起こります。

頭痛期

典型的には脈打つような拍動性の激しい頭痛とされますが、このような痛み方をする方は約6割程度です。片頭痛という疾患名ですが、片側痛む方が6割、両側痛む方が4割程度です。片頭痛では「歩く」、「下を向く」などの日常生活で普通に行う動作により頭痛が悪化します。頭痛とともに「吐き気・嘔吐」の症状が出現することが多いです。また光の刺激により頭痛が悪化する「光過敏」、騒がしい、うるさい音により頭痛が悪化する「音過敏」を認めることもあります。匂いにも敏感になり香水や化粧品などの強い匂いにより悪化することもあります。

回復期

頭痛後に続く回復期の症状です。

片頭痛の原因

片頭痛の起こるメカニズムとして「血管説」、「神経説」、「三叉神経血管説」などの複数の説が提唱されていますが、どの説も上記の「片頭痛の経過」の全ては説明できず、まだ不明な部分が残されています。

しかし複数の物質が片頭痛の発作に関与することが研究により明らかにされていて、これらの物質による脳の血管拡張と炎症が原因であると考えられています。また原因物質の同定により治療薬の開発が日々進行しており、期待されています。

セロトニンは脳の神経細胞が連絡を取り合う際に受け渡す物質で、神経伝達物質と呼ばれるものの1つです。トリプトファンというアミノ酸から合成されます。前述の予兆に関与する「視床下部」に高濃度に認められます。セロトニンには脳の興奮を制御し、精神を落ち着かせる作用があります。セロトニンが減少すると片頭痛が誘発されること、またセロトニンの注入により頭痛が治ることが過去の研究で報告されています。セロトニンはそのままでは副作用が強いため治療薬としては使用できませんが、後述するトリプタン製剤やラスミジタン(レイボー®)という治療薬はセロトニンの作用の一部を利用した治療薬です。

カルシトニン遺伝子関連ペプチド(Calcitonin gene-related peptide:CGRP)も神経細胞が分泌する物質です。片頭痛発作中に血液中のCGRPの濃度が高くなり、片頭痛患者さんにCGRPを投与すると頭痛が誘発されることが報告されています。三叉神経という神経に何かしらの刺激が加わるとCGRPを分泌します。このCGRPにより脳の血管が拡張し、炎症を起こすことで片頭痛が起こります。そのためこのCGRPを抑える薬剤が開発され、後述するように2021年に片頭痛の予防薬として抗CGRP関連薬が日本でも使用可能となりました。

片頭痛と生活習慣

多くの片頭痛患者さんでは生活習慣の中に発作を起こす誘因があり、この誘因を理解することで治療をより有効に行うことができます。この誘因は前述のセロトニンを消費し減少させることで片頭痛発作を引き起こすと考えられます。過去の調査で75%の片頭痛患者さんが何かしらの誘因を有していたことが報告されています。

以下の項目はセロトニンを消費し、片頭痛を起こしやすくする生活習慣の例です。

ホルモンの変化や月経などを改善することは難しいですが、ストレスなどの精神的因子、不規則な食事や旅行などのライフスタイル因子、チーズやワインなどの食事性因子などは改善する取り組みが可能です。

一人一人で原因となる誘因は異なるため全てを避けなければならないというわけではありません。むしろ全てを避けようとすることによるストレスで片頭痛が悪化することもあり勧められません。

自分では気付いていない原因が診察で発見されることもよくありますので、お困りの方は医師に相談してみてください。

片頭痛の治療

片頭痛は現在のところ治癒は出来ないですが、治療により日常生活への影響を最小化する治療を行います。治療には①生活習慣の改善による予防、②急性期治療、③薬物による予防療法があります。

生活習慣の改善による予防治療:非薬物療法

上述のようにセロトニンが減少すると片頭痛が起こりやすくなるため、セロトニンが増加しやすい生活を行うことが予防につながります。また発作の減少だけではなく、頭痛の程度を軽くしたり、後述する薬物治療が効きやすくする効果があります。

当院では詳細な問診と診察、頭痛ダイアリーを用いて頭痛の原因を見つけ、これを改善する取り組みを行います。以下の項目は片頭痛でお困りの場合に行う取り組みの例になります。

光・音の管理

強い光や騒音、人混みを避ける。光の強い日の外出時にはサングラスを着用する。

睡眠の管理

寝過ぎ、寝不足を避ける。規則正しい睡眠習慣を心がける。

ストレス管理

ストレスを溜めない、適度に愚痴を吐いて発散する。リラクゼーション法を取り入れる。

食事管理

バランスの取れた食事、規則正しい食事時間を意識し、トリガーとなる食品を避ける。

姿勢管理

無理な姿勢を続けない。デスクワークの合間に軽いストレッチを行う。

薬の管理

痛み止めを使いすぎない。頭痛ダイアリーで使用状況を記録する。

急性期治療

頭痛が起こった時に行う治療です。薬物治療が中心となります。

①非薬物治療

発作が起きたらまずは暗い場所で休み、運動や入浴は避けましょう。そして痛い部位を冷やします。これらは頭痛を改善する効果は乏しいですが、悪化させないために行います。

②薬物治療

薬により頭痛や吐き気などの症状を改善します。頭痛薬にはいわゆる一般の市販薬から片頭痛のために開発された薬まで複数の種類があります。この中から重症度に合わせて薬を選択します。

アセトアミノフェン、NSAIDs

いわゆる頭痛薬・鎮痛薬であるカロナール®やロキソニン®、ボルタレン®などの薬剤です。軽症の片頭痛の方ではこれらの薬剤を使用します。これらの薬が有効であれば、第一選択薬として継続します。有効とは内服後2時間以内に「日常生活へ影響が出ないまで改善する」です。月に1回でも薬が無効で寝込んでしまったりするようであれば、他の薬剤も使用を検討することとなります。

トリプタン製剤

中等度から重度の片頭痛の場合に使用する薬剤です。「片頭痛の原因」で記載したように片頭痛の原因の一つにセロトニンの減少・枯渇がありますが、このトリプタンはセロトニンの作用の一部を持っている薬剤です。セロトニンは脳内伝達物質であり、セロトニン受容体と呼ばれる物質に結合することで、その効果を発揮します。トリプタンはセロトニン受容体の一部に結合し、血管を収縮したり、炎症の原因となるCGRPの放出を抑制することで片頭痛を改善する効果があります。

ただし頭痛が始まってから1時間以内に内服しないと効果が見込めません。また片頭痛の治療薬として高い効果を示す一方で、トリプタン製剤でも全く効果がない片頭痛の方もいます。マクサルト®、イミグラン®、レルパックス®、ゾーミッグ®、アマージ®といった薬剤がトリプタン製剤です。複数の種類があるので、頭痛の起こり方や他の薬剤との飲み合わせ、また服用した際の効果などを考慮して最適なトリプタンを選択します。

ラスミジタン (レイボー®)

2022年6月に発売された片頭痛発作に対する新薬です。トリプタン製剤とは異なる種類のセロトニン受容体に作用します。そのためトリプタンとは異なる効果を持ち、片頭痛の改善効果が示されています。トリプタンのように血管の収縮は起こさないため、脳や心臓の血管に狭窄がある方にも安心して使用できるなどのメリットがあります。

またトリプタン製剤と異なり、頭痛開始から1時間を過ぎて内服しても効果があることが証明されていて、非常に期待されている薬です。ただし最初の内服ではめまい、ふらつきなどの副作用が3人に1人程度出現します。眠気なども伴うため内服後8時間は自動車の運転などはできません。2〜3回の内服によりこれらの副作用は軽減します。睡眠を取らないと頭痛が改善しない方や仕事中などのため頭痛が始まってからトリプタン製剤を1時間以内に内服出来ない方、トリプタン製剤は効果的だが頭痛がぶり返しやすい方などに特に勧められる薬です。

内服薬による予防療法

片頭痛を月に2回以上起こし、生活に支障をきたす場合は薬物による予防療法を行うことがあります。

薬には内服薬と注射薬があり、まずは内服薬による治療を行います。効果が不十分である場合は注射薬の使用も相談します。内服薬と注射薬の併用も可能です。

プロプラノロール(インデラル®)

β遮断薬という主に高血圧や心臓の病気で使用される薬です。片頭痛の予防薬としても古くから使用され、有効性が確認されています。過去の報告からだいたい4〜6割くらいの人に効果があり、特に高血圧がある方には第一に推奨されます。

どのようにして片頭痛を予防しているかいまだに明確でない点も多いですが、「前兆」のところで記載した皮質拡延性抑制(Cortical spreading depolarization:CSD)という現象を抑制することが動物実験で示されています。

重篤な副作用が少ない安全性の高い薬で、片頭痛予防薬としてガイドラインでも推奨されていますが、喘息や徐脈などをお持ちの患者さんでは使用できません。またリザトリプタン(マクサルト®)との併用ができません(他のトリプタン製剤は使用できます)。

バルプロ酸(デパケン®、セレニカ®)

元々はてんかんに使用される薬剤ですが、片頭痛への使用も認められています。

①片頭痛発作の減少と②頭痛強度の軽減、③頭痛持続時間の短縮の効果が報告されています。

服薬中に妊娠した場合は胎児に奇形を認める割合が増加してしまうことが示されているため、妊娠可能年齢の女性では第一選択薬とはなりません。また妊娠中は使用できません。

アミトリプチリン(トリプタノール®)

うつ病に使用される抗うつ薬ですが、片頭痛への使用も認められています。

抗うつ薬はセロトニンなどの神経伝達物質の濃度を高めることで効果を発揮します。セロトニン濃度の上昇により片頭痛が予防されると考えられています。抑うつ状態でなくても片頭痛の予防効果があります。

副作用として口が乾く、便秘、眠気、ふらつきなどを認めることがあります。

これら3つ以外にも片頭痛予防効果が確認されている薬剤は多数認められます。

片頭痛以外に他の病気がある場合は、それらの治療薬の中に片頭痛予防効果のある薬剤もあることがあります。

変更することで片頭痛も改善することがあるので、ぜひご検討いただきたいです。

片頭痛の新たな治療薬|CGRP関連薬剤

「片頭痛の原因」で記載したCGRPの効果を抑えることで片頭痛を予防する薬剤で、2021年に日本でも使用できるようになりました。

エムガルティ®、アジョビ®、アイモビーグ®の3種類があり、いずれも注射薬で皮下注射します。投与間隔は薬剤により多少異なりますが、だいたい1ヶ月毎に投与を行います。投与1週目から効果が認められます。

片頭痛日数の減少効果が認められており、約10%の人は頭痛発作が消失します。予防の内服薬が効かなかった患者さんにも効果が証明されています。

頭痛による仕事や勉強、家事などへの影響を軽減し、生活の質が改善する効果も実証されています。

以下のような方はCGRP関連薬剤の使用を検討することが勧められます。

- 内服の予防薬で効果が認められなかった

- 副作用のため内服の予防薬を継続できなかった

CGRP関連薬剤の副作用としては注射部位の疼痛や発赤、痒みが報告されています。

妊婦の方や15歳未満の方は使用できません。

現在のところエムガルティ®、アジョビ®、アイモビーグ®の3剤では効果にほとんど差は認められておりません。

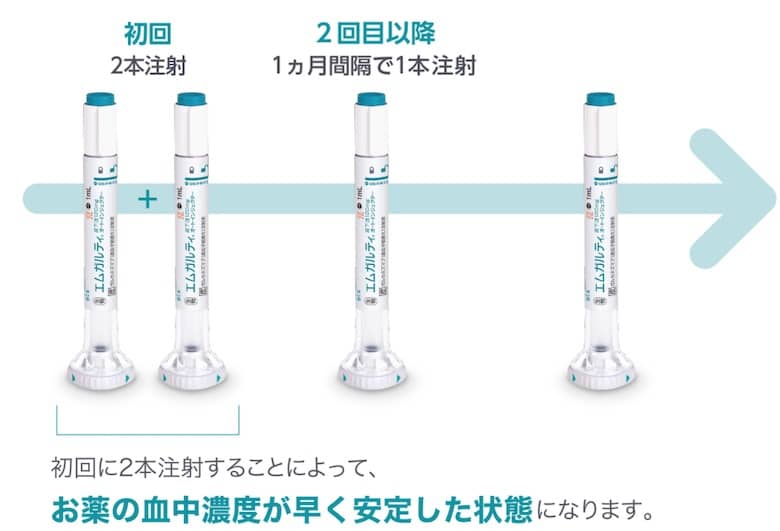

エムガルティ®の使い方・費用

エムガルティ®は皮下注射になります。初回に2本、2ヶ月目から毎月1本ずつ皮下注射します。最初に2本投与することで早期からの効果が期待できます。

エムガルティ®の費用

| 初回 保険適応3割負担の場合 | 27,099円 |

| 2回目以降 保険適応3割負担の場合 | 13,550円 |

アジョビ®の使い方・費用

アジョビも皮下注射になります。4週毎に1本のアジョビを皮下投与します。もしくは12週毎に1度に3本のアジョビを皮下投与します。

アジョビ®の費用

| 保険適応3割負担の場合 | 12,400円 |

アイモビーグ®の使い方・費用

アイモビーグは4週毎に皮下投与する薬剤です。

| 保険適応3割負担の場合 | 12,400円 |

片頭痛と漢方

片頭痛に対する有効な予防薬や治療薬が開発されていますが、残念ながらまだすべての人の片頭痛を改善するには至っておりません。現在のところ西洋医学だけでは片頭痛の改善には限界があります。そのため当院では漢方医学も片頭痛治療に取り入れています。漢方医学は西洋医学とは全く異なるアプローチをするため、西洋医学では効果が認められなかった方でも頭痛を改善できる可能性があります。

「漢方」とは中国から伝来した医術を意味する和製語です。中国伝統医学が日本に伝来し、その後日本で独自に発展した医学が「漢方医学」です(中国伝統医学から中国国内で発展したものは中医学)。

漢方製剤は西洋薬のように臨床試験・治験などを行い統計解析で有効性を評価したのではなく、先人の治療経験に基づき経験的に作られてきました。このように成り立ちが異なるため現在の西洋医学の中では評価が難しかったのですが、最近では少しずつ漢方製剤を用いた臨床試験が行われ有効性が評価されてきました。そのため2021年に作成された「頭痛の診療ガイドライン2021」でも漢方薬が推奨されています。

漢方薬の処方のためには、漢方医学的な診察が必要となります。当院では頭痛で受診された方にもお腹の診察をさせていただくことがありますが、これは腹診といい、舌診・脈診と合わせて漢方医学の重要な診察法となります。

片頭痛の増悪 「慢性片頭痛」

片頭痛の多くは加齢に伴い改善していきます。しかし、その一方で年間約3%の方が慢性片頭痛に移行してしまいます。

1ヶ月に15日以上の頭痛が3ヶ月以上継続し、このうち少なくとも8日は普段の片頭痛の時と同様の頭痛であると慢性片頭痛と診断されます。頭痛を認めない日数が少なくなっていき、そのため生活への支障度は通常の片頭痛の2倍であると報告されています。

慢性片頭痛となってしまう要因を改善することで、片頭痛を慢性化させないことが非常に重要です。

以下の項目は片頭痛を慢性化させる危険因子として報告されているものです。

- ストレスの多い生活

- 普段の片頭痛日数が多い

- 肥満

- 睡眠障害、いびき

- 顎関節症、その他の疼痛症候群

- 歯周病

- 過剰な急性期治療薬の使用(トリプタンやNSAIDsを月に10日以上)

- カフェイン摂取

- 頭頸部外傷

片頭痛の治療と並行して、これらの要因がある場合は治療介入を検討します。

気軽にご相談いただける敷居の低いクリニックですので、頭痛でお困りの方はいつでもいらしてください。