片頭痛とピル(経口避妊薬:OC/LEP)の関係は女性の健康管理において重要な課題です。ここでは最新の医学的知見に基づき、片頭痛を持つ患者さんでのピル使用の安全性と適切な選択肢について詳細に解説します。

辻堂脳神経・脊椎クリニック 院長

中川 祐

なかがわ ゆう

慶應義塾大学医学部卒業。慶應義塾大学病院、済生会横浜市東部病院、横浜市立市民病院、済生会宇都宮病院、足利赤十字病院、日野市立病院にて勤務後、辻堂脳神経・脊椎クリニックを開院。 脳神経外科専門医・指導医 脳神経血管内治療専門医

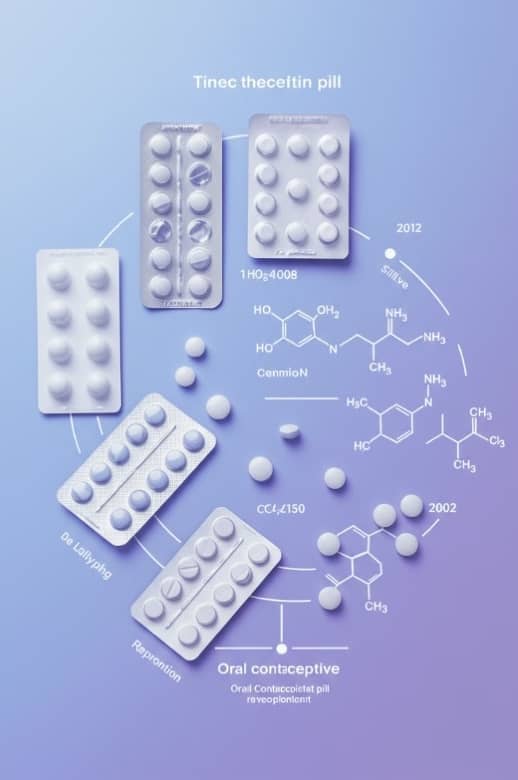

経口避妊薬(Oral Contraceptive:OC)の開発経緯と種類

ラットへのプロゲスチン(人工的に合成されたプロゲステロン[黄体ホルモン])投与により排卵が抑制する効果があることが確認されました。しかし当初はプロゲスチンの活性が弱く、大量かつ持続的に投与する必要があり実用的ではありませんでした。

プロゲスチンにエストロゲンを加えることで効果が高まることが発見され、結合型経口避妊薬(Combined Oral Contraceptive:COC)が開発されました。これにより薬として実用的となりました。

プロゲスチンの活性を向上させ、エストロゲン用量を低減した製剤が登場しました。ピルの副作用である血栓症はエストロゲンにより起こります。現在では血栓症リスク低減のため低用量・超低用量ピルが標準です。

エストロゲンにはエストロン(E1)、エストラジオール(E2)、エストリオール(E3)の3種類がありましたが、第4のエストロゲンと呼ばれるエステトロール(E4)を含む新世代ピルとしてアリッサ配合錠が開発されました。エステトロールはエストロゲン活性が弱く血栓症リスクが低いと考えられています。

経口避妊薬の分類と保険適応

LEPは低用量エストロゲン・プロゲスチン配合剤の略です。月経困難症が適応となり、保険診療の対象となります。

OCは経口避妊薬の略です。避妊を目的とする場合であり、保険適応外となるため自費診療となります。

エステトロール/ドロスピレノン配合錠(アリッサ配合錠)などの新しいピルも月経困難症に保険適応があります。

LEPはLow dose Estrogen Progestin(低用量エストロゲン・プロゲスチン配合剤)の略で、日本独自の名称です。経口避妊薬(OC)と基本的には同じ成分の薬剤で、月経困難症や子宮内膜症の治療として使用する場合にLEPと呼びます。それ以外の効果を目的とした場合をOCと呼んで区別されています。

OC(低用量経口避妊薬)とLEP(低用量エストロゲン・プロゲスチン配合剤)はどちらも低用量ピルの一種で基本的な作用は一緒です。

経口避妊薬(OC / LEP)のメリット

高い避妊効果

他の可逆的な避妊法と比較して高い避妊効果を示します。正しく服用した場合の避妊成功率は99%以上と報告されています。

月経関連症状の改善

月経痛の軽減、月経血量の減少、月経前症候群(PMS)や月経前不快気分障害 (PMDD)の症状改善効果があります。

がんリスクの低減

卵巣癌・子宮体癌・大腸癌のリスクを低下させることが、複数の研究で確認されています。特に卵巣癌リスクは長期服用により大幅に減少します。

経口避妊薬(OC / LEP)のデメリット

高血圧、片頭痛女性では脳卒中リスクを上昇させます。特に前兆のある片頭痛の女性ではリスクがさらに高まることが複数の研究で示されています。

高血圧や喫煙女性では服用により心筋梗塞リスクが上昇します。一般人口において超低用量ピルで心筋梗塞・脳梗塞のリスクが1.6倍、低用量ピルでは2.0倍と報告されています。

経口避妊薬の服用により静脈血栓塞栓症のリスクが高まります。特にエストロゲンの活性が高いほど血栓症リスクは増加します。

服用者の約20%が不正出血を経験します。これは重大な副作用ではありませんが、服薬アドヒアランスに影響する可能性があります。

エストロゲン活性と血栓リスクの関係

心筋梗塞と脳梗塞のリスクはエストロゲンの容量に応じて増加することが示されています。

エストロゲンが20μgの製剤の使用で1.6倍(超低用量ピル)、30〜49μgの製剤で2.0倍(低用量ピル)、50μg以上の製剤では2.4倍となります。

更年期障害などで使用されるホルモン補充療法ではエストロゲンの作用は低く、経口避妊薬ではその4〜8倍のエストロゲンの作用が必要のためOC/LEPでは血栓症のリスクが増加します。

片頭痛とピル(経口避妊薬)

片頭痛と共存する婦人科疾患

以下の婦人科疾患は片頭痛と共通の病態生理学的メカニズムを持つ可能性があり、治療の選択肢として経口避妊薬が検討されることがあります。しかし、片頭痛を合併する場合には心筋梗塞や脳梗塞のリスクが高まる可能性があります。

子宮内膜症では片頭痛の発症リスクが高まることが報告されています。慢性的な炎症反応が片頭痛発症に関与している可能性が指摘されています。

機能性月経困難症と片頭痛は共通の発症メカニズムを持つ可能性が指摘されています。プロスタグランジンの関与が示唆されています。

PMSと片頭痛は密接に関連しており、共通の発症メカニズムを持つことが示唆されています。セロトニンの関与が考えられています。

過多月経や月経周期異常と片頭痛には関連性があることが示されています。ホルモン変動が両者に影響している可能性があります。

多嚢胞性卵巣症候群では片頭痛の有病率が高いことが報告されています。ホルモンバランスの乱れが関与しています。

診療ガイドラインの見解

日本神経学会・日本頭痛学会・日本神経治療学会による「頭痛の診療ガイドライン2021」では、前兆のある片頭痛患者さんにおけるエストロゲン含有の経口避妊薬は「原則禁忌」と明記されています。前兆のない片頭痛では禁忌ではありませんが、投与にあたり慎重な判断と定期的な経過観察が必要とされています。

日本産婦人科学会による「OC・LEPガイドライン2020」においても同様に、前兆のある片頭痛患者さんへのエストロゲン含有経口避妊薬は「原則禁忌」とされています。血栓リスクの観点から、前兆を伴う片頭痛患者さんへの処方は推奨されていません。

欧州頭痛連盟によるコンセンサスステートメントでも、前兆のある片頭痛患者さんが既にエチニルエストラジオール含有製剤を使用している場合は別の避妊法に切り替えることが推奨されています。前兆の有無、頻度、一般的血管リスクを総合的に評価することが重要とされています。

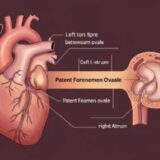

ピル(経口避妊薬)による脳梗塞発症の機序

エストロゲンと皮質拡延性抑制(CSD)の関係

皮質拡延性抑制(Cortical Spreading Depression:CSD)は前兆のある片頭痛の神経生理学的基盤と考えられている現象です。脳皮質を徐々に広がる電気的活動の抑制波であり、前兆の症状(閃輝暗点)を引き起こします。

詳しくはこちらのページで解説しています。

以下のような複数の研究結果が報告されています。

- 雌ラットは雄ラットよりCSDが起こりやすいが、卵巣を摘出すると雌と雄でCSD頻度の差が消失します。

- 卵巣を摘出した雌ラットへのエストロゲン投与によりCSD頻度が増加します。

- エストラジールの濃度が高い性周期ではCSD誘発閾値が低下し、CSDが起こりやすくなります。

- エストロゲン含有製剤の投与で前兆のある片頭痛の頻度が増加します。

上記の結果からエストロゲンがCSDを起こりやすくすることが示唆されています。

前兆と脳梗塞リスクの関係

前兆が月1回未満

Women’s Health Studyによると、月に1回未満の前兆のある片頭痛患者さんでは心血管疾患リスクが2倍に上昇します。

前兆が週1回以上

週に1回以上前兆を経験する患者さんでは、心血管疾患リスクが4倍以上に上昇することが報告されています。

前兆のない片頭痛

前兆のない片頭痛でも、わずかに心血管疾患リスクが上昇する傾向がありますが、前兆のない片頭痛と比較すると低いリスクです。

Kurth Tらの研究によると、虚血性脳卒中リスクは前兆の頻度と関連し、前兆の頻度が高いほど脳卒中リスクが上昇することが示されています。

T Kurth, et al. Migraine, headache, and the risk of stroke in women: a prospective study. Neurology. 2005 Mar 22;64(6):1020-6

ピル(経口避妊薬)による脳梗塞発症の機序

血液凝固

エストロゲンには血液凝固因子の産生を促進し、抗凝固因子の活性を抑制する作用があります。これにより血栓形成リスクが高まり、脳梗塞発症のリスクが上昇します。

前兆促進

エストロゲンにはCSDを促進する作用があります。CSDは前兆のある片頭痛の基盤となる減少であり、脳血管の一過性の収縮や炎症反応を引き起こし、脳梗塞リスクを高める可能性があります。

片頭痛に対するピル(経口避妊薬)の国際的コンセンサス

リスクなし

黄体ホルモン単独経口避妊薬

子宮内黄体ホルモン徐放システム(ミレーナ)

中リスク

エチニルエストラジオール<35μg(超低用量ピル)

高リスク

エチニルエストラジオール≧35μg(低用量ピル)

欧州頭痛連盟のコンセンサスステートメントでは、ピル(経口避妊薬)を希望する女性には一般的血管リスク(高血圧や喫煙など)に加え、片頭痛の種類(前兆の有無)および頻度を詳細に評価することが推奨されています。特に前兆のある片頭痛があり、既に低用量ピルまたは超低用量ピルを使用している場合は別の方法に切り替えることが強く推奨されています。多嚢胞性卵巣症候群や子宮内膜症などの疾患の治療が必要な場合でも、より安全なホルモン療法(ミレーナや黄体ホルモン単独製剤)を選択することが重要とされています。

安全性の高いピル(経口避妊薬)

黄体ホルモン単独製剤:ミニピル

特徴と作用機序

黄体ホルモン単独経口避妊薬(ミニピル)はエストロゲンを含まず、黄体ホルモンのみで構成される薬です。子宮頚管粘液を粘稠にして精子の通過を阻害し、子宮内膜を菲薄化させることで着床を妨げます。

片頭痛での安全性

エストロゲンを含まないため、前兆のある片頭痛患者さんでも比較的安全に使用できるとされています。欧州頭痛連盟のコンセンサスステートメントでも前兆のある片頭痛や他のリスク因子を併せ持つ前兆のない片頭痛に推奨されています。月経時片頭痛への効果を示した研究も複数存在します。

デメリット

休薬期間なく、毎日同じ時間に服用することで避妊以外にも月経に関連する様々な症状を改善することができる薬剤です。ただし飲み忘れに弱く、いつもの服用時間が数時間ずれると正しい効果を得られないことが欠点です。また性器出血などの副作用が多いことも報告されています。

日本での状況

日本では黄体ホルモン単独経口避妊薬は承認待ちの状態です。諸外国では以前から「ミニピル」の名称で使用されており、今後日本でも選択肢として重要になることが予想されています。

ディナゲスト®(ジェノゲスト)

ノアルテン®(ノルエチステロン)

黄体ホルモン単独製剤ですが、避妊目的のための薬ではないためミニピルではありません。片頭痛患者さんで、子宮内膜症や月経困難症に対してLEP(低用量エストロゲン・プロゲスチン配合剤)を使用する場合は、ディナゲスト®やノアルテン®を使用いただくことが勧められます。

新世代ピル(経口避妊薬)

アリッサ配合錠の概要

2024年12月3日に日本でアリッサ配合錠®が発売されました。エステトロール/ドロスピレノン配合の新世代ピルです。月経困難症に対する保険適応があります。

エステトロールはE4と呼ばれるヒト胎児肝臓で生成される第4のエストロゲンです。従来のエチニルエストラジオールと比較してエストロゲン活性が弱く、血管内皮細胞・乳腺・凝固系に与える影響が少ないことが特徴です。このため、理論的には血栓リスクが低減される可能性があります。

エステトロール含有製剤は片頭痛患者さんでの使用に関するエビデンスがほぼないため、欧州頭痛連盟のコンセンサスステートメントでは、現時点でエチニルエストラジオール含有製剤と同じ扱いとされています。前兆のある片頭痛患者への使用については、さらなる研究が必要とされています。

片頭痛患者のピル(経口避妊薬)選択

原則としてエストロゲン含有経口避妊薬の使用は避けるべきです。特に前兆の頻度が高い方や喫煙、高血圧、脂質異常症など追加のリスク因子を持つ患者さんでは危険性が高いです。すでに使用している場合は、より安全な薬剤への切り替えを検討します。

- 子宮内黄体ホルモン徐放システム(ミレーナ):長期作用型で血栓リスクなし

- 黄体ホルモン単独製剤(ディナゲスト、ノアルテン):血栓リスクなしだが、服薬遵守が難しい。

子宮内膜症や多嚢胞性卵巣症候群などホルモン療法が有効な婦人科疾患を合併する場合は、リスクとベネフィットを十分に評価し、可能な限り安全な選択肢(黄体ホルモン単独製剤など)を検討します。やむを得ずエストロゲン含有製剤を使用する場合には、超低用量製剤を選択し、厳重な経過観察を行うことが重要です。

エステトロール/ドロスピレノン配合錠(アリッサ配合錠)などの新世代ピルは、理論的には従来の製剤より血栓リスクが低い可能性がありますが、前兆のある片頭痛患者での安全性に関するエビデンスはまだ不十分です。現時点では、前兆のある片頭痛患者への使用については慎重な判断が必要です。今後の研究によってエビデンスが蓄積されることが期待されます。

当院は毎日頭痛専門外来をおこなっております。日曜日も診療を行なっておりますので、お気軽にご相談ください。